- HOME >

- コミュニティ >

- ちょっとためになる光学勉強会 >

- ミラー(誘電体多層膜ミラー)

タマムシ色ってどんな色?

緑色?青色?赤色?

そもそも、羽には色は着いていないそうです。

タマムシや真珠は光を反射させることでいろいろな色に輝いて見えるのです。

このような現象は構造色と呼ばれ、光学素子にも利用されています。

今、種類の異なる透明な膜を交互に積み重ねたものを考えるとそれぞれの膜の境界でわずかな反射が起きます。

これだけでは半透明な膜にしか見えません。

ところが、膜の厚さを薄くしていき、光の波の節に一致させると、それぞれの膜を反射した光が、膜から出て行くときに全ての波の波頭(位相)が一致し、波が重なって強め合う(干渉する)ので、出てきた光は明るく輝きます。

反対に膜の厚さが光の波の節に一致していないと、位相がバラバラになって、波が強め合うことはないので、僅かしか光は反射しません。波長の方が変化しても同じことが起こり、特定の色(波長)の光だけが、強く反射し、他の色の光はあまり反射しないので、色が着いているように見えます。

タマムシがこの原理を知っていたかどうかは分かりませんが、人間はこの原理を知ってミラーにしようと考えました。

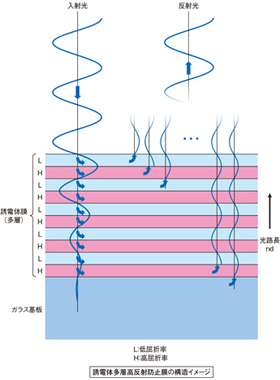

平らに研磨されたガラス基板に、透明で屈折率が高い膜(ex. TiO2、HfO2)と透明で屈折率が低い膜(ex. SiO2、MgF2)を位相が90°(1/4位相)になる厚さで交互に積み重ねていきます。

これらの物質は誘電体と呼ばれます。誘電体とは絶縁体の別名で、金属(伝導体)の対極にあるという程度の意味と思われます。

誘電体にもいろいろな種類がありますが、ガラスのように透明で、化学的に非常に安定しているもの(酸化物やフッ化物)が主に使用されています。

この誘電体を多重に重ねていくので、誘電体多層膜と呼ばれています。

タマムシ色とはいきませんが、特定の色だけを反射させるミラーを作ることができます。

金属の場合は、その物質の固有の吸収があるので、反射率が100%に近づけることはできません。

一方、誘電体多層膜ミラーが優れているところは、誘電体が透明で吸収がないので、膜層数を増やすことで、反射率を100%近くまで上げることができるところです。

さらに、膜厚や膜材、膜層数をうまく調整してやれば、欲しい反射率波長特性のミラーを作ることができます。

例えば、アルミや金に匹敵するような広範囲の波長域で反射率が100%近いミラーや50nm以下の狭い波長域だけ反射させるミラー(ノッチフィルター)、反対に10nm以下の狭い波長域だけ反射しないミラー(バンドパスフィルター)、特定の波長を境に透過と反射が切り替わるミラー(ダイクロイックミラー)等、ミラーの範囲を越えた機能デバイスとして、いろいろな分野で活躍しています。

このような薄膜を使って、ミラーや反射防止膜などを設計することを薄膜設計と呼び、最先端の光科学の重要な柱の1つになっています。

この他に、誘電体多層膜の優れた特徴として、高い膜の耐久性があげられます。

金属ミラーの回では「ミラーにキズが付くので強く擦ってはいけない。」と話しましたが、誘電体膜の場合は、ガラスと同じぐらい硬いので、安心して拭くことができます。

化学的にも安定しているので、酸化や変質が起きにくく、長期間にわたって使用することができます。

こんな優れた誘電体多層膜ですが、デメリットもあります。

タマムシの色は見る方向が違うと、違った色に見えます。

誘電体多層膜の方も、入射角度が変わると、反射する波長が変わってきます。

薄膜業界の中で『ブルーシフト』と呼ばれている現象で、入射角度が大きくなると反射率波長特性が青色よりにズレていきます。

金属の場合は入射角度を変えると反射率に変化が生じることはありますが、波長特性が波長方向にズレることはありません。※1

このため、誘電体多層膜ミラーには45°入射用に設計されているものや0°入射用に設計されているものがあり、選択を誤ると必要な性能が得られないことがあります。※2

誘電体多層膜ミラーを選定するときには波長だけではなく、入射角度もチェックもお忘れなく。

※1 ブルーシフトの原理については『光学屋さんの豆知識』をご覧ください。

※2 シグマ光機には入射角度が0°〜45°の入射で使用できる誘電体多層膜ミラー(TFVM)もご用意しています。