- HOME >

- コミュニティ >

- ちょっとためになる光学勉強会 >

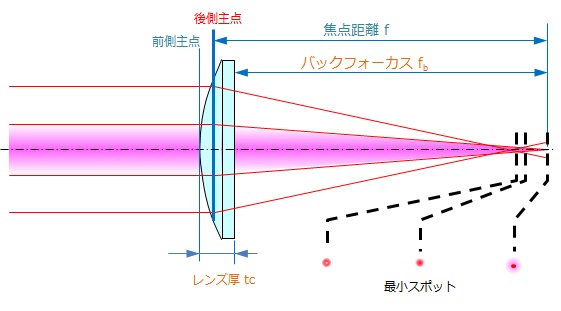

- 焦点距離とバックフォーカス

焦点距離はレンズにとって最も重要な値です。

太陽などの遠くから来た光がレンズで集光する距離ということまでは、何となく知っていると思います。

では、単レンズの焦点の位置は次のどれが正しいでしょうか?

①光の輪郭が最も小さくなる位置

②光の中心が明るく小さくなる位置

③ドーナツ状に中心が少し暗くなる位置

正解は・・・・①・・・

・・・ではありません。

レンズによっても変わってきますが、上記のように、場所によって焦点の見え方が変わってくるレンズの場合は、一番遠い方にある光の集まりが焦点になります。

見え方としては②が近いことになります。

レンズの中心を通る光とレンズの周辺を通ってくる光では、球面収差によって、集光する位置が異なってきます。

レンズの周辺を通ってきた光は、レンズの形や光を入れる向きによって、集光する位置が変化します。これに対し、レンズの中心付近を通る光は集光する位置の変化が小さいので、これを焦点距離に定めています。

では焦点距離のもう一つの端は、レンズのどこを基準にしているでしょうか?

①レンズの中心

②レンズの一番焦点寄り

③適当

答えは③です。

いい加減な場所と言うことではありません。レンズの形状によって適切に決められています。

でも、レンズを見ても印が打ってあるわけではありませんし、カタログのスペック表を見て簡単に分かるわけでもありません。

とりあえず、この場所のことをレンズの「主点」と呼びましょう。

薄いレンズの場合は、レンズの中心から焦点距離を測っても、大きな差は生じませんが、レンズが厚くなってくると、大きな誤差になり、光学特性(例えば、ピントを合わせ)が得られなくなる可能性が出てきます。もっとややこしいことに、同じレンズでも光を入れる向きによって、主点の位置が異なっていて、前側主点、後側主点と名前がつけられています。

さらに、この主点がレンズの外側にあるレンズもあるのです(メニスカスレンズ)。

主点は現実に存在する場所ではなく、計算で求まる仮想点です。

もし、現実のレンズの場所(中心や端面)を使って各種のレンズの計算(結像計算)を行おうとした場合、レンズの面の曲率やレンズの厚さをいちいち調べ複雑な計算を行う必要があります。

これを主点と焦点距離を使えば、レンズの形や正確な配置を無視して、レンズの結像やレンズ系の特性を簡単に求めることができます。

これは、私のような素人レンズ設計者(?)には非常に助かる話で、電卓さえあれば、レンズの選定や組み合わせ、おおよそのレンズの配置を知ることができます。

一方、困ったこともあります。

計算で求めたレンズを配置するときにホルダーや鏡筒の設計ができないことです。

焦点と仮想点との距離といわれても、仮想点でレンズを固定することはできません。

そこで活躍するのがバックフォーカスです。

焦点とレンズの一番焦点寄りの点(面)との距離です。

レンズの計算には使われませんが、ホルダーや鏡筒を設計するときには必ず使用されます。

ホルダーや鏡筒の設計屋さんはバックフォーカス、レンズの曲率半径、レンズの厚さなどの数値がわかれば、楽々設計ができます。

わざわざ、焦点距離を聞く必要はないはずです。

シグマ光機のカタログには焦点距離とバックフォーカスが必ず併記されています。

一見、データの重複のように見えますが、レンズ屋さんと枠物設計屋さんの間を取り持っています。